Un espacio para el encuentro con historiadores y apasionados por la Historia. Con los que se emocionan con la polémica historiográfica, con la divulgación o la investigación. Y creen en la Historia como instrumento de compromiso social. Porque somos algo más que ratones de biblioteca o aprendices de erudito. Porque nuestro objeto de estudio son personas.

Ferran Sánchez: Història. Divulgació. Docència.

"Sólo unos pocos prefieren la libertad; la mayoría de los hombres no busca más que buenos amos" (Salustio)

domingo, 20 de mayo de 2012

CENTENARIO DEL TITANIC: "EN EL FONDO", UNA SOCIEDAD

Con la que está cayendo, es inevitable pensar que Joan Manel Serrat y Joaquín Sabina titulan su último trabajo “La orquesta del Titanic” porque se sienten como aquellos músicos presenciando en cubierta, mientras tocaban, el hundimiento de un modelo social que se precipita hacia el fondo de unas aguas tan oscuras como gélidas. Con ese título también están denunciando la impertérrita asistencia al trágico espectáculo de sus inminentes perjudicados. Del mismo, modo, el 26 de abril pasado se conmemoraba el centenario del hundimiento del Titanic sin que ninguna reflexión buscara advertencias o lecturas que nos permitan cambiar el rumbo: nos precipitamos hacia el iceberg con cansina indiferencia sin que nadie alce la voz, mientras los de tercera clase nos conformamos con las lecturas más triviales de la tragedia. De la de 1912, y de la de hoy.

Con motivo del reciente centenario del hundimiento del Titanic he detectado referencias mediáticas de dos tipos. Por un lado están las que escarban en la experiencia de los españoles que viajaban en el barco: posiblemente sea un recurso periodístico para acercar la tragedia al espectador de hoy. Así encontramos a quienes agitan la bandera celebrando que 4 de los 8 viajeros españoles eran catalanes, y a los que -como en el documental que sigue la pista al J. Dawson real, cuyo nombre bautizó al protagonista de la película de James Cameron- se sobrecogen con la historia de la joven pareja formada por Víctor Peñasco, cuyo frac ha sido subastado junto con una infinita lista de objetos rescatados de los restos del barco, y su esposa Josefa Pérez de Soto, que se salvó junto con la doncella. Las dos anécdotas buscan a las personas que se esconden tras la historia, aunque resulta espeluznante comparar la trayectoria del J. Dawson real, que vivió (y murió) matándose a trabajar, con la parejita que llevaba cien millones de pesetas gastados en un viaje por Europa que parecía no tener fin. La mirada humana a las tragedias individuales de 1912 se adorna con confusas conjeturas sobre el significado del azar: que si el propietario de la White Star Line, J.P. Morgan, canceló su viaje en la suite presidencial debido a una enfermedad repentina, que si el matrimonio Vanderbilt decidió no embarcar en el último minuto y dejó a bordo a sus sirvientes, que si la camarera argentina Violeta Jessop había sobrevivido meses antes al choque del buque Olimpic y se salvaría también meses después del bombardeo del Britanic por un submarino alemán, que si Milvina Dean se embarcó con 10 semanas de edad y falleció el mismo día –hace tres años- en que se cumplían 98 de la botadura del Titanic…

En fin. Historias para no dormir que se aderezan con otra mirada sobre el pasado: una segunda lectura que pretende dejarnos boquiabiertos ante un rosario de cifras y datos estúpidos, capaces de celebrar el triunfo tecnológico sobre las reglas de la naturaleza. En esa categoría podemos incluir la descripción del Titanic como un palacio flotante dotado de ascensores, piscina, café, biblioteca, sala de fumadores, baños turcos, gimnasio, barbería, y aquella espléndida escalinata bajo una cúpula acristalada que la bañaba de luz natural. Que si tenía capacidad para 1320 pasajeros y 909 tripulantes, que si medía 269 metros de eslora, que si había costado 7 millones de dólares de entonces, unos 180 millones de dólares actuales, que si el pasaje más caro costaba unos 4.350 dólares (unos 77.500 de los actuales) y el más barato, en tercera clase, apenas 34 dólares (poco más de los 600 actuales). Esas cifras vuelven a encandilarnos hoy, y nos distraen de la cifra más importante: y ésta no es que en el Titanic había 400 pinzas para espárragos, sino que había 20 botes salvavidas que apenas cubrirían para 1.200 personas, algo más de una tercera parte de los que viajaban en su trayecto inaugural.

Urge pues una reflexión sobre el mito de la insumergibilidad, tan exultantemente proclamada por el capitán Edward John Smith, cuando declaró que “Ni siquiera Dios podría hundirlo”. Esa confianza ciega convierte al desmesurado y excesivo trasatlántico, como dice Xavier Valls en Historia y Vida, en el “perfecto reflejo de una sociedad que también soportaba una carga exagerada de orgullo y codicia”. Y sin embargo, seguimos rindiendo culto a los capitanes de empresa, olvidando una vez más que el veterano capitán, que debía jubilarse al terminar la travesía, no dudó en acelerar la velocidad, apremiado por J. Bruce Ismay, presidente de la compañía y pasajero, quien confiaba en llegar a Nueva York un día antes de lo previsto, a costa de navegar de noche a toda velocidad, pese a los avisos de icebergs que se habían recibido. En lugar de tomar de la tragedia lecciones sobre el crecimiento descontrolado como si fuera infalible, o sobre la naturaleza de los piratas del capitalismo, la frivolidad con la que nuestros medios han saludado el centenario del Titanic apenas considera estas dos lecturas: la del hombre sujeto al azar y la de la tecnología deslumbrante. Son miradas propias de nuestro tiempo, tan presto a sustituir la reflexión científica por la explicación casual, tan empeñado en sustituir lo trascendente por lo trivial, y las lecturas científicas por la no existencia de lecturas. Todo, en definitiva, muy postmoderno. Así es como la conmemoración del centenario nos ha mostrado estúpidos y ostentosos viajeros recreando el viaje con patéticos disfraces de época, y a los descendientes de las víctimas acudiendo a una absurda cena en el museo marítimo de tres cifras el tenedor. Mientras esos placeres, que dan vergüenza ajena, se reservan a nuestros pudientes, a los del billete de tercera nos ofrecen oportunidades menos suntuosas: una exposición que nos cobra 15 euros por mirar de lejos la cubertería, y una película que –si no te traes las gafas para visionar en 3D de casa- te cuesta 9 euros. En definitiva, el Titanic es un negocio que sigue a flote.

No debería extrañarnos: sabemos que nuestro mundo hace malabares económicos con todo cuanto pueda tener precio. Sin embargo, a mi me parece que la imaginería barroca que constituye el visionado 3D, constituye una oportunidad más para releer la tragedia con la ira que merece, porque retrata una realidad escalofriante: como el Titanic entonces, hoy se hunde una sociedad entera, pero como entonces los más débiles llevan el mayor peso de una desgracia a la que apenas han contribuido. Parece mentira que, siendo Titanic una de las películas con más recaudación en taquilla de la historia del cine, con la relevancia que le da ser una de las películas más premiadas de todos los tiempos, nadie la utilice para comparar la situación que denuncia con nuestro presente. ¿Ni la larga sombra que proyecta esta película sobre la historia del cine despierta nuestra conciencia sobre la realidad que retrata?. La película que produjo y dirigió James Cameron en 1997 reconstruye el hundimiento del barco de pasajeros más grande y lujoso de su época, pero ¿hacía falta que, al convertir el crucero en el telón de fondo de la historia de amor entre Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater, inventara que los dos personajes pertenecieran a clases sociales distintas?

Yo creo que no hacía falta, de lo que deduzco que Cameron quiere denunciar algo más. Me da la impresión que “Titanic” es una película con trasfondo social, que quiere que advirtamos las profundas diferencias que separaban a los personajes enfocando con precisión la distinta consideración que dispensa la tripulación hacia los pasajeros en función de su clase. Las escapadas de los dos jóvenes nos permiten seguirles por casi todos los espacios del gigantesco trasatlántico: las distintas cubiertas, la sala de máquinas y los compartimentos de tercera, aunque también les acompañados hasta el lujoso camarote de Rose, repleto de joyas y muebles elegantes, en el que hay cuadro de Monet.

Me parecen especialmente brillantes las secuencias en las que cada uno de los jóvenes descubre el entorno social que no le es propio: Jack se siente incómodo en los lujosos salones con su frac prestado, y Rose presencia las diversiones de las clases subalternas, cuya vida idealiza el director como menos artificiosa, más auténtica, más libre. En la bodega, lejos del suntuoso camarote, se producirá el encuentro más íntimo, en una metáfora del amor que prescinde de lujos y adornos. La mirada al fascinante entorno que dirigen los jóvenes durante sus escapadas nos permite mucho más que reparar en la obra maestra de la ingeniería que fue el Titanic. También nos descubre el barco como un trazado urbanístico que ordena las categorías sociales: “en el fondo” era una ciudad industrial, con barrios burgueses –céntricos, confortables, estéticos- y barrios obreros, periféricos e insalubres. Las diferencias entre ricos prepotentes y pobres soñadores se mantuvieron en el trágico desenlace: aunque la preferencia, al abandonar el barco, la deberían tener las mujeres y los niños, se privilegió a los ricos como si su vida tuviera más valor. Sin embargo, ninguna de las miradas de hoy al Titanic menciona, ni contrasta, la secuencia en la que se cierran las puertas del compartimento de tercera clase, privando a muchos pobres de ganar su oportunidad para salvarse. Así fue como...

- de los pasajeros de primera clase fueron rescatados con vida 199 y perecieron 130. Sobrevivió el 60%

- de los de segunda se rescataron 119 y perecieron 166. Sobrevivió el 42%

- de los de tercera se rescataron 174 y perecieron 536. Sobrevivió el 25%

Nadie a mi alrededor parece escandalizarse; sólo James Cameron concluye su "regreso" documental explicitando que la parábola del Titanic nos debería permitir reflexionar sobre el culto al progreso y lo compara con un microcosmos de nuestro mundo, que se precipita hacia un nuevo iceberg, el cambio climático, sin que la inercia económica nos permita cambiar el rumbo porque “demasiados ganan con este sistema y no están dispuestos a soltar el timón”. Quizá sólo podamos hacer algo cuando llegue la hora de la verdad, el peligro inminente. O quizá entonces ya sea demasiado tarde. En cualquier caso, "Titanic" permite presagiar cómo funcionará la tragedia y quién pagará el precio...

viernes, 6 de abril de 2012

GOYA EN EL CINE. Y CAYETANA DE ALBA...

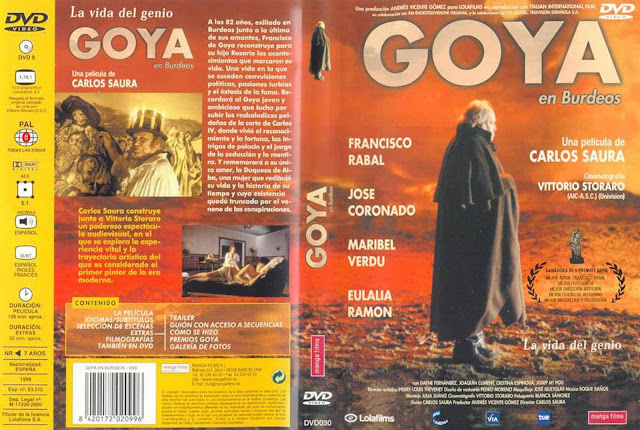

Las tres últimas aproximaciones cinematográficas a Goya han sido comentadas por Mercedes Águeda Villar (“Goya en el relato cinematográfico”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 23, 2001) y Eva Otero Vázquez, de la Universidad de Santiago de Compostela (“Francisco de Goya en el cine”). De su lectura se puede deducir que podemos clasificarlas atendiendo al criterio que utilizan al tratar la figura del pintor. Por un lado, en 1999 se estrenaba “Goya en Burdeos”, una reflexión sobre la personalidad y el arte del pintor que Antonio Saura dedicó a su propio hermano, recientemente fallecido y admirador de Goya. Según Eva Otero, la película se inspira en el libro de Jacques Fauque y Ramón Villanueva Echevarría “Goya y Burdeos: 1824-1828”, consultado por el cineasta en Costa Rica mientras rodaba “El Dorado”.

Mercedes Águeda fijaba más su atención en el otro tipo de películas; aquellas en las que Goya es un personaje más de una trama que –aparentemente- le es ajena. La que conocemos como “el Goya de Bigas Luna” (estrenada también en 1999) se basa en la novela “Volavérunt” que Antonio Larreta (Premio Planeta 1980) dedicó a la muerte de la de Alba en manos de la reina (1802), y “el Goya de Milos Forman” (“Los fantasmas de Goya”, 2006) hace de don Francisco un personaje secundario en una trama que prioriza la historia del dominico Lorenzo Calamares. Aunque ambas películas convierten al aragonés en el personaje de una trama, se diferencian por el tratamiento que otorgan al contexto histórico: mientras “Los fantasmas” recrea con acierto los ajetreados comienzos del XIX español, “Volavérunt” apenas recrea en la corte de 1797 una sucesión de intrigas, envidias y romances furtivos, por lo que Mercedes Águeda afirma que, en Volavérunt, “sólo los decorados y los vestuarios nos recuerdan que es una película histórica y no un thriller pasional”. El rigor histórico, por tanto cuenta menos: por eso la catedrática de la compluetense critica la ambientación del despacho de Godoy, por ejemplo, “con las majas tras la mesa el despacho”, algo que le resulta poco verosímil, porque –“aunque la idea del dispositivo mecánico con poleas es creíble”, los han reproducido dentro “de este artilugio con los marcos, no de (la misma) época, que los cuadros tienen en el Prado actual”.

Una relación misteriosa

Volavérunt se sirve del flash back para narrar las respectivas visiones de Goya, Godoy y Pepita Tudó sobre la noche en que falleció la duquesa de Alba. “Goya en Burdeos” comparte con Volavérunt ese recurso, pero Saura lo utiliza como continuo viaje en la memoria desde Burdeos hasta sucesivos momentos de su pasado lejano. Esa cobertura cronológica, más amplia, obligó a buscar dos actores que encarnaran al pintor: el joven trepa tiene la cara de José Coronado, y al Goya maduro, de vuelta de todo, encerrado en su mundo por nostalgia de España y por su sordera –que Saura escenifica permanentemente con vocalizaciones excesivas y tonos de voz elevados- lo interpretó Francisco Rabal (por tercera vez en su carrera profesional). En la película de Bigas Luna fue suficiente un solo actor –Jorge Perugorría-, y la sordera apenas cuenta: el director se limita a potenciar la mirada del pintor, convertido en testigo mudo de la pérdida de la belleza de Cayetana hasta lograr tal intimidad que se verá envuelto en la sospechosa muerte de la aristócrata.

Ese encuentro sexual, motivado por el desplante de Godoy, de quien la duquesa parece enamorada, constituye el tercer vértice de una relación que es más afectiva que amorosa. El pintor nos deja intuir su devoción por la bella aristócrata, pero la familiaridad que se profesan apenas se manifiesta cuando ella lo llama Pancho –diminutivo de Francisco, que el pintor nunca empleó- y en algunas miradas. La Cayetana de Volavérunt aparenta despreocupada y alegre, de cara a la galería, pero permanentemente entristecida por la soledad y la pérdida de la juventud, de puertas adentro. En Volavérunt, la única referencia a la vinculación de Cayetana con lo popular es la presencia de cantantes, toreros y pintores en su último banquete. En cambio, Carlos Saura retrata una Cayetana más castiza vistiendo a Maribel Verdú como en los retratos de Goya, haciéndola acudir a las fiestas a orillas del Manzanares, donde -como se ve en el vídeo enlazado- llama la atención de un joven Francisco distinguiéndose del refinamiento de los miriñaques francófilos que imperan en el salón de los Osuna.

Otra cosa es si ese encuentro se produjo en realidad. Carmen Güell había defendido (“La duquesa de Alba”, 2002) la relación entre el pintor y Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, XIIIª duquesa de Alba. Pero el trabajo de Manuela Mena y Gudrun Mole-Maurer “La duquesa de Alba, musa de Goya” (2006), lo desmintió. En una reseña sobre este libro que Elena Vozmediano publicó en ABC el 15 de marzo de 2007, se decía que el libro de Manuela MENA “surge de la confrontación en 2004 de los dos grandes retratos de la duquesa de Alba”, la "Duquesa de Negro" hoy en la Hispanic Society of America, con "La duquesa de Blanco", propiedad de la Casa de Alba, que la exposición “El retrato español” hizo posible. Constataba también que las autoras reconocían que la escasa documentación no permitía aportar datos significativos sobre la hipotética relación entre el pintor y la duquesa. Quizá por eso, sus argumentos tampoco parecían concluyentes y apenas sustituían el arquetipo de “amor impulsado por el genio que rompe las barreras sociales” por el de “noble que favorece al artista elevándolo”, un tópico que Vozmediano remontaba hasta el derecho exclusivo del pintor Apeles de representar a Alejandro. Ese “a mi sólo me pinta el mejor” sería el significado del “Sólo Goya” escrito sobre la arena en el retrato de la duquesa de negro, según Manuela Mena. Aunque en su crítica Elena Vozmediano reconocía que la tesis no era imposible, añadía que “no parece que ni la libertad creadora ni la personalidad de Goya se pudieran ajustar al papel de criado que Mena le adjudica en la corte de los Alba”, papel por el que la duquesa habría recordado al hijo del pintor, Javier Goya, en su testamento.

Vozmediano cuestiona también la interpretación de la firma del pintor, en el suelo y junto al perro, en la duquesa con vestido blanco, como expresión de fidelidad y lealtad. A su entender, esa “lealtad” debería justificarse, lo cual no sería fácil: no hay signos de servilismo en la obra de Goya, no sabemos hasta qué punto jugó en las luchas políticas. Vozmediano criticaba también el retrato de una duquesa afectada de una “tristeza incurable”, a pesar de que se le atribuían un temperamento poco convencional, y amores con Godoy o el torero Pedro Romero. ¿Qué argumentos nos permiten intuir que hubiera relación? Esa fama de viuda alegre, su parecido con la “Maja desnuda”, la inscripción “Sólo Goya” señalada por la “duquesa de negro”, los anillos con los apellidos Goya y Alba o el capricho “Volavérunt”, que se interpreta como reacción del Goya rechazado, y una carta de Goya a su amigo Martín Zapater, en la que explica que maquilla a la duquesa, lo que sugiere cierta intimidad, una intensa cercanía, la que las películas nos presentan.

Todos esos indicios no nos proporcionan ninguna prueba concluyente del romance, respondería Manuela Mena. De todos modos, tampoco los que ella aporta nos demuestran lo contrario: advierte la desigualdad de clase y educación entre ambos, una gran diferencia de edad (ella era 18 años menor), y el hecho de que no se conservan cartas cruzadas entre ellos. Al aprecio que la duquesa le demostró incluyendo al hijo de Goya, Javier, entre sus herederos, Manuela Mena responde que hizo lo mismo con otros criados y sirvientes, con el bibliotecario, o el médico; y añade que también Meléndez Valdés o Manuel José Quintana dedicaron encendidos poemas de amor a la duquesa como mecenas. Por si fuera poco, aporta una carta hallada en el Archivo General del Palacio y en el Archivo Histórico de Protocolos, que Carlos Pignatelli, hermanastro de la duquesa y primo del duque de Alba, envía desde Sanlúcar de Barrameda al duque de Granada. En la posdata, la duquesa de Alba escribe de puño y letra un pequeño texto, en el que desvela su gran amor por su marido y la desolación en la que quedó sumida tras su muerte. Dice textualmente así: «Q.do Primo y amigo el dolor que despedaza mi corazon no me permite el escribir pero si espero que en mi reuniras la confiansa y amista que tenias con mi nunca bien ponderado Pepe. Compadeceme y manda cuanto quieras a la mas desgraciada de cuantas an nacido». Las especulaciones que la tildaban de viuda alegre, dice Mena a la vista de ese fragmento, carecen de credibilidad. A mi más bien me parece que el debate sigue abierto, y que hay todavía mucha investigación por delante.

domingo, 1 de abril de 2012

MADRIZ NOS MATA... PERO, ¿DESDE CUANDO?

El mes pasado, los ministros de Transporte de la UE calificaron como proyecto prioritario el corredor mediterráneo, y la ministra española de Fomento fue la única que se opuso al compromiso argumentando que debía incluir también el corredor central. La actitud acérrimamente centralista del gobierno no es sólo reaccionaria, sino la lógica continuidad de un proyecto de estado que tradicionalmente definimos como francófilo. Esa calificación podría resultar confusa en tanto podría hacernos pensar en cierto jacobinismo radical, cuando en realidad las raíces históricas de la inspiración centralista francesa son anteriores. Ya en 1755 se imprimieron en Madrid las “Memorias literarias de París”, donde el secretario de la embajada española en París entre 1747 y 1750, Ignacio de Luzán, glosaba sus impresiones sobre una ciudad a la que veía como “el centro de las ciencias y las artes, de las bellas artes, de la erudición, de la delicadeza y el buen gusto”. Una vez más, por mucho que se quiera ver en la inspiración parisina una inusitadamente prematura muestra de ilustración, la lógica territorial que nuestros ilustres francófilos copiaron, más que por racionalizar y proyectar ninguna Luz, se importaba por controlar.

¿Controlar qué? Germà Bel empieza su exitoso ensayo “España, capital París” recogiendo los tres motivos con los que José Luis García Delgado, catedrático de economía aplicada de la Universidad Complutense, explica en “Madrid, capital económica” (Arbor, 2001) la importancia que alcanza la economía de Madrid: “la situación geográfica que ocupa en el centro geométrico del territorio peninsular, (…) la capitalidad político-administrativa (…) de la burocracia pública con competencias sobre todo el territorio nacional (…) y el sistema radial de transportes y comunicaciones interiores, al que responden básicamente los trazados postal, ferroviario y de carreteras (y de tráfico aéreo regular más tarde)”. Queda claro que la cuestión, pues, no es moco de pavo: los expertos coinciden en señalar que el sistema de comunicaciones influye notablemente en la prosperidad de la capital y Germà Bel les otorga un papel tan fundamental en la vertebración de determinado concepto de España como el que tuvieron la división provincial (1833), la creación de las diputaciones tres años más tarde, la publicación del Código Mercantil publicado bajo Fernando VII, la unificación del código penal bajo Isabel II, la ley de enjuiciamiento civil y criminal publicada durante el Sexenio, y el Código Civil de la Restauración.

Al rastrear los orígenes de ese sistema, Bel encuentra inspiración francesa, sí. Pero nada jacobina, y en cambio muy absolutista. Así es como compara el sistema de caminos introducido por los Borbones con la red anterior que, bajo los Austrias, se basaba todavía en la red de calzadas romanas. Era, dice, “una red de conexiones en malla, formando una red descentralizada menos densa en el noroeste”, tal y como se desprende en el “Repertorio de caminos” (Juan Villuga, Medina del Campo, 1546). Las proyecciones cartográficas reproducidas en el libro permiten comprobar que, efectivamente, se trataba de un buen puñado de itinerarios de este a oeste que discurrían por los valles de los grandes ríos, cruzados por muchos otros de norte a sur.

Pero llegaron los Borbones, como diría Ignacio de Luzán “cargados de buen gusto”, y publicaron el 23 de abril de 1720 el “Reglamento General para la Dirección y Gobierno de los Oficios de Correo Mayor y Postas de España”. El documento en cuestión establece, entre otra cuestiones, la relación de las carreras de postas con indicación del origen y destino de cada carrera, configurando una red radial centralizada en Madrid para ir a Bayona (por Irún y Pamplona), Barcelona (y la frontera francesa), Valencia, Murcia (y Cartagena), Cádiz (por Sevilla), Badajoz y Galicia (por Medina del Campo, con un ramal a Salamanca). Esas “carreras reales” (hoy de la A-1 a la A-6) articularon radialmente el territorio para facilitar al gobierno de la monarquía la transmisión de instrucciones y el flujo de información desde la periferia. En definitiva, una lógica estrictamente política, ajena a la lógica económica, que sigue siendo el paradigma que mueve la administración española: el control es preferible a la prosperidad.

Las funestas consecuencias de ese centralismo van más allá. César Molinas ha publicado recientemente un artículo en El País que las busca en el mismo origen de la capitalidad. Comienza recordando que, desde antiguo, los enclaves humanos se fijaban junto al mar o ríos navegables porque “en ausencia de autopistas, ferrocarriles y aeropuertos, el agua ofrecía el medio de transporte más rápido, barato y seguro”. Y que ese flujo permitía también la circulación de ideas e innovaciones. Una mirada rápida al entorno europeo permite constatar que Madrid es la excepción en la larga lista de capitales con acceso al transporte marítimo o fluvial. Pero a esos centenares de kilómetros que alejan la capital del agua navegable más cercana hay que añadir otra peculiaridad que también contribuye a hacerla única: la altura. Y es que Madrid, tras Andorra la Vella, es la capital más alta de Europa.

El debate sobre por qué Felipe II apostó por Madrid –mal comunicado, elevado- y descartó Barcelona, Sevilla o Lisboa viene de muy lejos. Alfredo Alvar Ezquerra escribió en 1985 (“Felipe II, la corte y Madrid en 1561", CSIC) que hubiera sido inconcebible establecer la corte fuera de Castilla, “en el extranjero”. En la monografía que Fernández Álvarez dedicó al rey se presenta como teoría la posición central y la consecuente seguridad defensiva. Es una interpretación que no explicaría que se prefiriera Madrid a Toledo, que también ocupa una posición central, era mayor en 1561 y tenía ya tradición cortesana. De hecho, del argumento geográfico sólo tenemos constancia documental durante la polémica por la sede de la corte desatada entre 1601 y 1605, cuando los tentáculos especulativos de Lerma consiguen establecer temporalmente la corte en Valladolid. No tenemos claro si privilegios territoriales, pretensiones nobiliarias o poderío eclesiástico eclipsaron respectivamente las posibilidades de Barcelona, Sevilla o Toledo; pero no hay duda ninguna de que la conversión de la villa en corte fue un hecho trascendental de la Historia de España: “la aberración geográfica de Madrid es una de las causas determinantes de la anomalía histórica de España, es decir, de su no incorporación a la modernidad”. Porque, según el articulista, ese centro inaccesible de un rincón de Europa, tan aislado de flujos económicos como de las ideas, lleno de aduladores cortesanos, desprovisto de ambición comerciante, se convirtió en “el bastión de la resistencia a la reforma protestante primero y a toda forma de progreso después, como ilustra la anécdota, por otra parte deliciosa, de que la lista de los 400 suscriptores españoles que tuvo la enciclopedia francesa estuviese encabezada por los principales ejecutivos del Santo Oficio”.

Según esa teoría, Madrid se convirtió así en la sede de un “capitalismo castizo”, basado en la captura de rentas y en la proximidad al poder, que –a través de los oscuros negocios de Fernando Muñoz o del Marqués de Salamanca- llega hasta quienes “hoy en día se sientan en el palco del Santiago Bernabeu”. Al decir eso, llama la atención sobre una manera de prosperar por el favor político, y nos recomienda la lectura de “El declive de los dioses”, de Mariano Guindal, “una crónica fascinante de los últimos 40 años de capitalismo castizo”, que retrata a empresarios, políticos, sindicalistas, obispos, estafadores, en definitiva ese retablo esperpéntico que clama contra la “ruptura de España” cada vez que la descentralización les priva de una parte de sus comisiones, privilegios y prebendas.

sábado, 24 de marzo de 2012

EXPOSICIÓ "EL DORADO"

El títol "El Dorado” fa referència a un local de moda entre els homosexuals durant els anys 30 a Berlín: la seva clausura pels nazis simbolitza l’inici del camí cap a l’homoholocaust, més o menys alhora que Stalin començava les deportacions a Sibèria. Aquell salt enrere tan simbòlic respecte al Berlín dels anys vint és solament una excusa que recorda els progressos en la lluita per aconseguir la igualtat legal per part de la comunitat LGBT. La invitació a la inauguració de l'exposició, el passat 22 de febrer, que figura al començament d'aquest post, permetia contrastar els dos moments històrics mitjançant dues fotografies.

Aquest és un dels projectes que el Jordi ha pogut encapçalar després de deixar la secretaria general de la Coordinadora Gai-Lesbiana el 1999: aleshores la consagració diària a l’activisme li ho imperdia, però ara ha pogut dedicar-li un temps a aquest projecte. Pot semblar que "El Dorado" és una exposició de petit format però és prou compromesa, valenta, original, i elegant com per despertar la curiositat per la memòria homosexual. Precisament aquest és l'objecte d'estudi de Carles Villagrasa –doctor en Dret, professor de dret civil en la Universitat de Barcelona, delegat a Espanya i Andorra de la European Comisión on Sexual Orientation Law (ECSOL)- juntament amb José Benito Eres Rigueira, per escriure la memòria dels gays, les lesbianes i els transsexuals, durant el franquisme i la Transició.

Fruit de la capacitat engrescadora del Jordi han estat l’aportació de fotògrafs com l’Stephen Breysse, i de les dissenyadores d’Indendent Catalònia Films. Jo mateix he tingut l’oportunitat d’ajudar-lo una mica amb els textos, que són molt sintètics perquè en aquesta exposició la imatge mana: es breu, ocupa apenes 6 metres linials, i això permet adaptar-la a tot tipus de local, perquè així sigui fácil fer-la itinerant.

domingo, 4 de marzo de 2012

ELIZABETH, UNA ESPECIE DE VIRGEN LAICA

Un lector me ha escrito preguntándome por qué el retrato de Elizabeth al que me refería en una entrada reciente se nos antoja tan postizo, tan irreal. No es fácil responderle, porque sabemos que no existe la documentación imparcial, sin prejuicios ni intereses. Los retratos, por ejemplo, constituyen parte del proyecto de pasar a la posteridad con una imagen digna, mejorada en la medida de lo posible. El caso de Isabel Tudor no sería ninguna excepción, pero en su caso parece que su figura ha sido tan retocada que incluso podemos cuestionar la veracidad de la imagen que nos ha llegado. Eso nos hace intuir que Isabel utiliza el retrato con fines más complejos que pasar a la posteridad con una imagen digna. ¿Qué necesidades la empujarán a hacerlo?

a) Antecedentes poco ilustres. Cuando Isabel llega al trono, sus súbditos la comparan inevitablemente con el recuerdo que había dejado su hermana. Cualquier talante crítico podría resumir el reinado de María utilizando el fracaso bélico que había supuesto la pérdida de Calais, el desorden religioso que había provocado el intento de volver a la ortodoxia católica sirviéndose de la alianza española, y la represión sangrienta de cualquier disidencia religiosa.

b) Su sexo, por otra parte, inspiraba escepticismo. La regencia de María de Guisa, en Escocia, y la propia huella de Bloody Mary, en Inglaterra, ya habían planteado el debate sobre la capacidad de las mujeres para gobernar, durante el que John Knox se pronunció sosteniendo que el gobierno de las mujeres subvertía el orden natural, porque precisamente estaba en la naturaleza que el macho ejerciese el dominio sobre la hembra. Aunque estaba claro que el cuerpo político del rey era superior que el cuerpo natural, la realidad imponía que el cuerpo físico de una reina requería del matrimonio para completar un cuerpo político sirviéndose del matrimonio: era impensable que una mujer manejara el reino sin el apoyo de un consorte, pero si se casaba sería guiada por los intereses del marido. El matrimonio era pues un arma de doble filo: contra ese peligro de subordinación de los intereses ingleses a una dinastía extranjera podría levantarse una facción cortesana.

c) Un pasado cuestionable. El tercer problema de la imagen de Isabel en 1558 era que durante el reinado de su padre –en plena lucha de Enrique VIII por garantizarse un heredero varón- sus hijas habían sido repudiadas: la misma Isabel había sido arrancada en 1536 de su madre, y a continuación excluida de la sucesión, escondida del rey, y declarada bastarda para desanimar posibles ambiciones sectarias. Aunque el rey corrigió posteriormente ese desaire porque fue consciente de que había devaluado su sangre en el mercado de las alianzas matrimoniales, poco dado a aceptar a las princesas de segunda, cualquier opositor podrá tomar ese pasado como excusa para proponer alternativas aparentemente más legítimas.

En conjunto, pues, el currículo de Isabel en 1558 constituye una pésima carta de presentación. Lo cual obligó a crear un producto deliberado que superara cualquier crítica. Para hacerlo, también tenía cosas a su favor: al ejemplo que le reportaban el recuerdo de su madre, sus hermanos, sus madrastras, y los nobles que perdieron la cabeza –y no precisamente de forma retórica- en ambiciones veleidosas, cabía añadir la propia experiencia, que incluía su reclusión en la Torre de Londres como sospechosa de sedición. Ese bagaje la habían hecho suspicaz, incluso es posible que algo pragmática, cuando no descreída, en materia religiosa. Había sobrevivido a la inestabilidad política de la dinastía y a los bandazos impuestos por las facciones nobiliarias acumulando un importante rodaje en materias tan importantes para un cortesano como el fingimiento y la sutileza. Y se dispuso a utilizarlas para reinar.

Los retratos pintados durante sus primeros años al frente del reino nos parecen hoy tan provisionales como debía parecerles su gobierno a sus contemporáneos. Reflejan que en aquel momento no había aún una política religiosa consciente y dirigida, o que no se había concebido la noción de retrato real como propaganda. Con el paso del tiempo, vamos detectando cómo la representación de Isabel acaba formando parte de un plan para justificar su ascenso y permanencia en el poder. Es un lenguaje inédito hasta entonces, como demuestra el catálogo de estrategias que con tanto acierto realiza Rosa E.Ríos Lloret en un interesantísimo artículo en la revista Pedralbes. Los dos ejemplos más característicos serían…

- la exagerada exhibición de los signos externos de la viudez, incluso cuando el tiempo de duelo ha pasado, tan propia de Catalina de Médicis o Luisa de Saboya, que justifica el gobierno femenino mediante la excusa de que ella es la encargada de preservar y transmitir el legado del esposo.

- La presencia del beneplácito masculino mediante símbolos que remiten al espectador al hombre del que procede el poder temporal delegado que ejerce la reina. Los retratos que Alonso Sánchez Coello pintó de Juana de Austria o Isabel Clara Eugenia recuerdan a sus respectivos padres mediante medallones o camafeos que recuerdan la condición de la retratada como hija del hombre más poderoso.

Ambas fórmulas representativas dejan claro que el poder de las mujeres provenía en realidad de sus maridos, padres o hijos. Pero la reina de Inglaterra prefirió investirse de todos los símbolos de poder, así como de galas y joyas, hasta parecer un icono inalcanzable: pocos monarcas han hecho del retrato mayestático un ejemplo de magnificencia sin parangón. Parece que la estrategia singular se iniciara en 1559, cuando el Parlamento, buscando un futuro de certidumbres, le aconsejó el matrimonio. De la respuesta real se desprende que su heroica virginidad era el símbolo de una reina limpia, quien no conocía el sexo porque este era un asunto de hombres y mujeres comunes, y no de una reina ungida por Dios. Poco después empieza a representarse como una virgen: podía serlo en tanto madre protectora de la causa protestante, en tanto símbolo e imagen sagrada por ser el vértice de su iglesia, y –concluyendo las ventajas de la soltería del recuerdo de su hermana- en tanto estaba casada exclusivamente con su reino. Al eludir todo compromiso abrió todo tipo de especulaciones que han llegado hasta hoy: sin embargo, por mucho que se hayan imaginado enfermedades o deformaciones, lo que intentaba publicitar la virginidad es que el cuerpo de la reina y el cuerpo político del reino eran inseparables. Ese “casamiento con el reino” implicaba un sacrificio personal que la legitimaba permanentemente como madre; quizá en recordatorio de esa soledad los retratos de Isabel transmiten un desolado aislamiento. No debemos olvidar el drama personal de quien no podía entregar su corazón porque estaba prisionera de la máscara que creó. Si tras esa sagrada palidez palpitaba un corazón, lo cierto es que cualquier sentimiento fue sacrificado en el altar de la estabilidad política. El personaje se merendó a la persona, hasta el punto de que –a medida que transcurría el tiempo y la sucesión seguía sin resolverse- crecía la incertidumbre y la reina, para acallar los temores, se veía obligada a un rejuvenecimiento permanente, que casi le negaba condición mortal y debía mantener imperecedera su legendaria belleza. De ese empeño, y de la necesidad de mantener la expectativa (y con ella, la calma) de las diferentes facciones cortesanas, vienen esas acusaciones de la anciana conspicua, que da esperanzas a sus jóvenes pretendientes con el objetivo de mantenerlos tan expectantes de la (máxima) gracia real, como alejados de pretensiones conspiradoras.

Es en ese contexto que las descripciones de la reina mencionan siempre una piel muy blanca, lograda con “una loción cosmética hecha de clara de huevo, cáscara de huevo pulverizada, alumbre, bórax y semillas de amapolas blancas”. El ideal renacentista de piel blanca exigía a muchas mujeres –como Isabel hacía- que decoloraran sus cabellos sentándose al sol, protegiendo su cutis de los rayos solares con una máscara que sujetaban mordiendo un botón colocado por el interior de la máscara a la altura de la boca. A medida que avanzó el siglo XVI, aumentaron los esfuerzos para acercarse al ideal: se pintaban los labios de rojo, se daba lustre a las mejillas con clara de huevo, se dibujaban en el busto líneas finísimas simulando venas, se usaba belladona para dilatar las pupilas, se comprimía la cintura con piezas de metal o madera cosidas al corpiño, o se ponían rellenos en las caderas, etc. La blancura de la reina venía a reforzar la imagen de virginidad, que a su vez permitía a la iglesia anglicana –sometida al escrutinio regio- sustituir el culto mariano expulsado de las iglesias por la ortodoxia protestante. Por todo ello, el “Armada Portrait” la representa joven y brillante, a sus 55 años. Se trata de una imagen que conmemora la derrota de la armada española, como demuestran las alegorías que se cuelan por las ventanas. Marilee Coody afirma que una mano se proyecta sobre América porque aquel año había nacido en Virginia, -la colonia bautizada así en su honor- el primer niño inglés. Otro niño, cargado con una pesada corona en Escocia, recogería la herencia de Isabel. Pero esa es otra historia…

domingo, 12 de febrero de 2012

THATCHER: LAS CUENTAS (Y LOS CUENTOS) DE LA VIEJA

El diario El Mundo siempre ha ostentado un incendiario lenguaje libertario, pese a alojar las propuestas periodísticas más rancias. Esa doble moral no es un invento, sino la vieja estrategia neoliberal que viene lanzando desde hace 30 años contra la izquierda acusaciones de aspiración totalitaria para defender un concepto de libertad muy subjetivo, apenas una justificación para la codicia. Según esa verborrea, la derecha sin complejos viene empujando una “revolución conservadora” que libera al individuo de la fiscalidad, la tiranía estatal, el lenguaje políticamente correcto, la dictadura de la vagancia, en fin… toda suerte de idioteces con las que arrogantes sin escrúpulos agitan las bajas pasiones para meterse (también) en el bolsillo a un electorado no precisamente reflexivo. El ejemplo más patético de toda esa basura ideológica no es cuando llaman “reforma laboral” a la esclavitud, ni cuando califican como “contabilidad creativa” lo que en realidad son estafas, ni cuando llaman empresarios a los trileros, sino –a mi parecer- cuando retuercen el pasado para encontrar antecedentes ilustres a toda esa caterva de sandeces.

En esa dirección no descansan ni en los titulares más pequeños, como demuestra el encabezado de una entrevista a Meryl Streep en la que, para rendir culto a Margaret Thatcher en el panteón neoliberal, tuvieron que sacar de contexto unas declaraciones de la actriz. “Humanizarla es un acto subversivo”, le hacían decir. Es cierto que la veterana actriz añadió que “hasta ahora pervivían de ella dos imágenes totalmente enfrentadas y exageradas, la del icono y la del monstruo”, y que la directora de la película ha declarado que su intención era demostrar que “bajo esos dos clichés había un ser humano”. Pero lo que escondía el titular es que en muchas entrevistas Meryl Streep dejaba bien claro que no sentía la más mínima simpatía por el personaje. No es de extrañar: la "Dama de hierro" es uno de los personajes más siniestros de la Historia.

Sin ir más lejos, The Guardian estima que la crisis actual es resultado de sus políticas y se hace eco de la iniciativa para “privatizar” los funerales de estado que el gobierno británico ha comenzado a preparar. Los ciudadanos que firman la iniciativa sostienen, con flema británica, que “por respeto a la herencia de la gran dama, deberían estar financiados y gestionados por el sector privado al objeto de ofrecer el mejor precio y la mejor oferta tanto para el consumidor como para los accionistas”. La iniciativa le hubiera encantado, y sería consecuente con quien defendió hasta la saciedad el recorte del déficit público, la reducción de las atribuciones del estado, las privatizaciones, el dinamismo de las empresas y la adaptación de las necesidades humanas al mercado (y no al revés). Además, parece absurdo dedicarle unos funerales de estado como los que recibió Churchill, quien por lo menos se ganó el sueldo resistiendo contra Hitler, a un personaje que llamó terrorista a Nelson Mandela, buscó capital político en una guerra colonial, defendió a Pinochet, y dejó morir impasible, -en medio de la turbación mundial-, a 10 presos del IRA que iniciaron una huelga de hambre en demanda del status de presos políticos. Para ella, apenas eran asesinos: “la política”, declaró, “es otra cosa”. Me pregunto si crear una sección del MI5 para sabotear la acción de los sindicatos era, en su imaginario, “esa otra cosa” llamada política.

Con un currículo tan espeluznante, propio de una galería de los horrores, no me extraña que la película en la que Meryl Streep ha interpretado a Maggie haya dividido al Reino Unido, y lanzado a su clase política a ejercer de crítico cinematográfico. El primer ministro David Cameron ha lamentado que se priorice mostrar la demencia antes que “una extraordinaria primera ministra”: y es que los conservadores no se cortan un pelo y se quejan de que la película no muestra “sus logros” y que, en cambio, enseñar “los problemas de su avanzada edad es de un mal gusto extraordinario”. Desde el otro extremo del espectro ideológico se le ha querido tranquilizar diciendo que la película, al presentar asépticamente la obra del gobierno Thatcher, sin analizar sus pros y sus contras, ejercerá como propaganda del partido conservador entre quienes piensan que gobernar –más que alcanzar consensos- consiste en marcar paquete, genio y figura. Estoy de acuerdo en que los furiosos mineros que se asoman a la ventanilla de su coche parecen monstruos porque la película no se preocupa del paisaje devastado del que proceden, y que al enfocar la demencia de Maggie se nos invita a la compasión por un ser humano que lucha por superar su vejez, olvidando el daño que hizo. También me parece algo absurdo que se la presente como un icono del feminismo: las imágenes que la muestran como una llamativa y renovadora pincelada azul en un manto de trajes grises olvidan que jamás aportó una mirada alternativa, que no fuera autoritaria y masculina: la mancha azul de aquel parlamento gris era, de hecho, un hombre con falda.

Resumiendo, a mi también me hubiera gustado que la película no pasara de puntillas sobre la obra política de la Thatcher, y que no mezclara en cinco minutos las Malvinas, el IRA y las huelgas sin más datos que un puñado de imágenes de archivo. Pero –como escribía Lluís Bonet en La Vanguardia el 6 de enero pasado- la película tampoco es una hagiografía. Usando la ancianidad como recurso justificativo de continuos flash-backs, la película muestra, por ejemplo, cómo de joven atendía el mostrador de la tienda de ultramarinos de su padre, quien debió tratar la contabilidad de su modesto negocio con idéntica severidad que la educación de su hija. Ella no se rebeló, sino que vivió fascinada por ese mundo tan pequeño como provinciano, que le indujo a sospechar que la humanidad, -como sus clientes- se divide en dos grupos: los honrados que pagaban al contado y los que pedían que les fiaran mientras esperaban el subsidio bebiendo en la taberna. Esa visión de la economía como las cuentas de la vieja es la que quiso aplicar a la gestión del país, tal y como ella misma reconoció cuando afirmó en 1979 que “cualquier mujer que entienda los problemas de llevar una casa está cerca de entender cómo llevar un país”. Desconozco si la frasecita puede ser considerada una muestra de feminismo, o si demuestra que Lady Thatcher era entonces más corta que una cola de conejo. Lo que sí sé es que su política económica santificó los preceptos liberales leyéndolos con brocha gorda: el mercado se corrige a sí mismo, se purifica expulsando de su seno a los débiles y a los holgazanes, el estado no está para ayudar a los ciudadanos, cada uno es responsable de sí mismo. Mientras, iba y venía de Dawning Street al parlamento con un bolso charolado de cocodrilo.

Ian Hernon (Riot! Civil Insurrection from Peterloo to the Present Day. Pluto Press, Londres, 2006) escribió que la Dama de Hierro “llevó al Reino Unido a niveles de malestar social sin precedentes” y que “el desempleo alcanzó los 3 millones y el contraste entre los acomodados que alardeaban de su riqueza y una creciente clase marginal (…) alimentó los disturbios” (pág. 211). Se refiere a una escalada violenta que culminó en Londres (1990) durante la lucha contra la “poll tax”, un impuesto que gravaba la vivienda por individuo, no por su nivel de renta, lo que implicaba que un acaudalado aristócrata pagase tanto por su mansión como el campesino por su cabaña. La batalla se saldó con 400 heridos, el incendio de la embajada surafricana en Trafalgar Square y docenas de comercios asaltados. La popularidad del gobierno se hundió y aparecieron rivales en su partido. En 1987 había ganado una tercera legislatura con mayoría, y apenas tres años más tarde tuvo que abandonar Downing Street con lágrimas en los ojos. Sólo a alguien con menos corazón que ella puede parecerle un balance positivo que, tras su renuncia en 1990, el 28% de los niños en Gran Bretaña estaba por debajo de la línea de pobreza: ese porcentaje llegó a ser el más alto de Europa en 1997.

Si acudir a ese dato puede ser tachado de demagogia estilística propia de la izquierda jacobina sensiblera, se puede abordar el mismo tema acudiendo a los ferrocarriles. Es lo que ha hecho Diego Carcedo recientemente en Historia y Vida, al convertirlos en símbolo de ese desastre. Su privatización dejó atrás un ejemplo mundial de puntualidad, modernidad y seguridad. Sin la subvención estatal, sus tarifas se elevaron mientras sus prestaciones empeoraban, y –según el veterano periodista- “adquirieron pronto una imagen tercermundista que se reflejaba en (…) la frecuencia y gravedad con que sufrían accidentes, en muchos casos con víctimas”.

Todo ese abanico de desastres no sólo se justificó con dogmas economicistas, sino también con piruetas religiosas tan sofisticadas como indecentes. El discurso pronunciado en una colina artificial de Edimburgo para la asamblea general de la iglesia presbiteriana de Escocia (7/1988) fue llamado irónicamente el “sermón del montículo” (21 de mayo de 1988) en recuerdo del “sermón de la Montaña” que pronunció Jesús. Para convencer a los cristianos que se estaban alineando con la izquierda al ver los estragos que provocaban sus políticas de exterminio de los más débiles, la Dama de Hierro retorcía los más complejos conceptos teológicos. En el discurso confesaba que siempre había tenido dificultades para interpretar el precepto bíblico de “amar al prójimo como a nosotros mismos”, algo que todos veníamos ya sospechando. Después, tranquilizaba a quienes se incomodaran con el décimo mandamiento (No codiciarás): “no es la creación de la riqueza lo que está mal, sino el amor al dinero por sí mismo”, decía. El discurso recordaba que había que dar al César lo que es del César, lo cual no deja der ser curioso después de bajar los impuestos a las rentas más altas. Finalmente, tomaba de la carta de San Pablo a los tesalonicenses la advertencia amenazante de que “si uno no quiere trabajar que tampoco coma”, afirmación sacada espeluznantemente de contexto para legitimar las reducciones de subsidios para los más desfavorecidos.

Es cierto que todo ese sórdido bagaje no aparece en la película. Pero también lo es que la brillante actuación de la Streep nos describe a una estrecha remilgada de valores trasnochados, patética en su soledad, especialmente considerada con la ortografía, los buenos modales y la puntualidad, pero exasperante hasta el ridículo, tiránica con sus colaboradores, ajena al dolor ajeno, egoísta, ególatra, y –como le sugiere el personaje de su esposo en un par de ocasiones- una pésima madre, incapaz de inspirar los valores que propagaba en su proyección pública, tal y como demuestra que su hija acabara concursando en un reallity de tercera clase, y su hijo procesado por tráfico de armas. En última instancia, buscándose la vida, haciendo las cuentas para llegar a fin de mes, tal y como su madre pretendió que hicieran los británicos más pobres. Y es que tarde o temprano, a todos los cerdos nos llega San Martín. Quizá no debimos olvidar, querida Maggie, que algún día los que necesitaríamos la ayuda del estado seríamos nosotros…

domingo, 5 de febrero de 2012

PARKER: DONDE DIJE FELIPE, DIJE DIEGO

Fue un placer escuchar a Geoffrey Parker en su primera visita, el otoño pasado, a la Universidad de Barcelona. La exquisita conferencia que pronunció en el Aula Magna de la facultad de Geografía e Historia celebraba la reedición de “La Gran Armada”. El director del departamento, Xavier Gil, bromeaba al presentarle que Parker -45 años más tarde de haber leído por primera vez un manuscrito de Felipe II- viene aclarando en la prensa, con motivo de la publicación de una nueva biografía, presentada como “definitiva”, que “había iniciado el trámite de divorcio” con el rey. La replica del profesor de la Ohio State University estuvo cargada de elegante humor británico: ¡dijo que, al no haberse consumado la relación, en realidad se trataba de una mera anulación! Después, empezó su charla citando una pragmática isabelina de 1597 en la que, si tomé bien mis notas, se decía que providenciales tormentas en tiempos y lugares inesperados explicaban el fracaso de la invasión de Inglaterra por Felipe II, sinergia entre guerra y clima que explicita el “Armada portrait” de la “reina virgen” cuya proyección abrió y cerró la charla, y que presenta las tormentas como un aliado de Inglaterra.

Resultó espectacular la diversidad de fuentes dispersas que utilizó a continuación para demostrar que los años finales del siglo XVI fueron un tiempo de aberraciones climáticas. Concluyó que el verano de 1587 fue el más frío en 600 años, y que el año 1601 fue el más frío en el mismo periodo. Este conjunto de anomalías, que incluye tres erupciones volcánicas capaces de arrojar suficiente dióxido de azufre a la atmósfera como para rebotar radiaciones solares y forzar así una bajada importante de la temperatura global, se completó con intensos episodios de “El Niño” que dejaron dramáticas sequías en Asia y Australia, Etiopia y la India, así como inundaciones en América. Citó el Libro de los Famélicos, un estremecedor documento confeccionado en Henan que “contiene la más vívida representación del hambre que haya visto una imprenta” y se sirvió de una avalancha de datos sobre Castilla, tanto de lo que Parker llama el “archivo natural” (los datos recogidos por la glaciología, la polinología o la dendocronología) como del “archivo humano”: registros de variaciones en las cosechas, del número de personas que no podían alimentarse con ellas, del número de entierros superior al de bautismos.

“No soy un determinista climático”, terminaba diciendo. No cree, quería decir, que fuera sólo el clima lo que causó una tremenda crisis general, sino que la intransigencia de los gobernantes intensificó el impacto de un clima anómalo. La referencia velada a Felipe II, a quien Parker acaba de dedicar una nueva biografía (que corrí a comprarme al salir de la conferencia), parece obvia: su exceso de celo sometió algunos de sus reinos a situaciones límite. Mateo Vázquez, viendo a Castilla exhausta, llegó a pedirle que dejara de gastar recursos en guerras ajenas: si Dios le impone esos encargos, que le dé fuerzas para hacerlos, se quejó. El rey le respondió que “no son materias a descuidar las que tengo a mi cargo”. También cayó en saco roto la demanda de los procuradores a Cortes de que, aún siendo tantas guerras “santas y justas”, cesaran.

Ese sentido del deber forma parte del retrato habitual que venimos haciendo de Felipe II. Y es que, lejos de presentarnos novedades, la nueva biografía que Parker ha publicado sobre el rey, y que se presenta como definitiva, sólo lo es porque difícilmente nadie podrá acumular más anécdotas y datos de tan extraordinaria variedad de fuentes. Sin embargo, en esencia, el retrato del rey sigue siendo el mismo. Parker quizá se muestra algo más crítico con la eterna desconfianza que le impedia delegar, tal y como demuestra la carta que Gonzalo Pérez escribe en 1565, quejoso del rey, diciendo que “muchos negocios yerra y yerrará Su Majestad por tractarlos con diversas personas, una vez con una y otra con otra, y encubriendo una cosa a uno, y descubriéndole otras, y así no es de maravillar que salgan despachos diferentes y aun contrarios”. En 1567 Gabriel de Zayas escribía al duque de Alba que “el rey ha querido que lo de substançia vaya por tantos arroyos” que “assí todo es un caos”. Esa crítica de la desconfianza que entorpecía cualquier ágil toma de decisiones, sin embargo, esconde cierta empatía por el rey trabajador, sumergido permanentemente bajo un alud de papeles que encogen su vida. Es, de hecho, la imagen que él mismo nos legó cuando se lamentaba de que “pidiendo muchos y dándose a pocos, han de quedar descontentos los más. Y por esto y otras cosas digo yo que es muy ruín oficio el mío”. Las frecuentes quejas de fatiga visual –contrastadas por el embajador veneciano que en 1574 escribe que Felipe “lee con una vela cerca de su cama unas horas antes de dormir” o por el emisario flamenco que en 1582 observó que “sus ojos están algo enrojecidos, como los de quienes leen y trabajan mucho”- culminan en la simpática anécdota sobre sus “antojos”. Pero aparte de retratarnos al rey algo presumido con sus gafas, Felipe II sigue siendo el papelero de toda la vida, de quién se alaba su capacidad de trabajo, por mucho que se reconozca que la presión burocrática impedía una gestión ágil de los asuntos pendientes: en 1574 Leonaro Donà aseguró al senado de Venecia que “el rey se ocupa en muchas menudencias que le quitan el tiempo por mayores cosas” y en 1584 el cardenal Granvela se queja amargamente de los retrasos provocados porque “su Majestad quiere hacerlo todo y verlo todo, sin confiar en nadie más, ocupándose él mismo de tantos detalles nimios que no le queda tiempo para resolver lo que más importa”.

Con todo, la insistencia de Parker solo viene a confirmar un tópico reconocido por la historiografia, evidente, y por tanto, cierto. No se le puede reprochar que no escriba nada nuevo, si la verdad es la que ha contrastado y se venía diciendo. Incluso me atrevo a decir que, pese a las amenazas de divorcio, la sangre no llega al río, y hay cierta reconciliación. Me refiero a que, a pesar de que durante las páginas dedicadas a la ejecución de Montigny un escalofrío recorre la espalda del lector, a pesar de lo mal que el rey se portó con Carranza o con el conde de Egmont, o pese al doble juego de las cartas del Bosque de Segovia, Parker sigue disculpando todos sus crímenes en base a la necesidad política o a la extrema piedad, manifestada en su colección de reliquias y en cientos de fuentes: el nuncio en Madrid elogió el día de su muerte la “ayuda a los católicos ... sin mirar sus propios intereses” y su asistente de cámara desde 1590, Jehan Lhermite, anotaba que “no pasó un sólo día en que no dedicaba un buen espacio de tiempo a la contemplación u oración mental”, y citaba que Juan Ruiz de Velasco (“que lo debe saber mejor que nadie pues, sirviéndole, pasaba con él a solas todas las veladas después de la cena”), le había contado que Felipe “se dedicaba con tal ahínco y devoción a esta oración mental que muy a menudo tenía los ojos completamente anegados de lágrimas (...) y me ha asegurado el mencionado Juan Ruiz, quien pudo observarlo durante largos años, que contando el día y la noche, este príncipe debía pasar rezando verbalmente u orando con la mente más de 4 horas en varios intervalos separados”. Lhermite asimismo refería que en su real dormitorio “no había rincón donde no se viera una imagen devota de algún santo o crucifico, y siempre tenía los ojos fijos y absortos en estas imágenes y el espíritu elevado hacia el cielo”.

Por mucho que registre esa obsesión compulsiva, hay al menos dos aspectos que sugieren cómo subyace en el relato de Parker la misma empatía con la que rompió hace años la Leyenda Negra. Por un lado, cuando relaciona –en unas páginas magistrales- las veces que la vida de Felipe II corrió peligro. Mientras en Europa florecía el asesinato político –Guisa (1563), Condé (1569), Juana de Albret (1572), Enrique IV (1610), Darnley (1567), Enrique III (1589)- Felipe II también tuvo sus sustos: en Londres (1556) se detectó un plan para matarle, en Lisboa (1581) descubrieron una mina que debía estallar en la iglesia donde acudía a rezar, y en Badajoz (1580) “una doncella portuguesa andaba para hablar al rey, (...) decía que andaba a demandar justicia, y por eso le dejaron pasar”, pero cuando se aproximó al rey, “uno le alzó la manga, y se descubrió que era armada de una daga y después, mirando más a menudo, se veía que tenía un puñal al lado”. En 1586, Felipe concedió audiencia a una mujer portuguesa y fue posteriormente informado de que era una espía del prior de Crato, y parte de un plan para apuñalarle con la afilada daga que escondía en su cayado de peregrina. ¡Pobrecito, tan expuesto!

Frente a esa idea del rey en permanente amenaza –que no debería hacernos descuidar que él lo fue para otros- Parker recoge, en unas páginas antológicas, las ocasiones en las que el pueblo se tropezó con él por la calle: en 1580 una portuguesa le saludó cuando él pasaba a caballo, diciéndole “senhor, que vos queremos ver como os outros” al tiempo que le ofrecía agua espontánea y afectuosamente. En 1585, camino de Zaragoza, muchos labradores alegres por su venida le bailaban “al uso de España haciendo casteñetes con los dedos”. Ya en la ciudad, el miércoles de ceniza de ese mismo año, se topó con una procesión religiosa y se apartó a un lado, mezclándose con la multitud, y se arrodilló, con la cabeza descubierta, y permaneció, entre sus súbditos, en respetuoso silencio, hasta que el paso sacramental se alejó. En 1592, en Valladolid se sentó con sus hijos entre los estudiantes para asistir a las lecciones públicas que se celebraban en la universidad, y en Tarazona entró a caballo, sólo entre la multitud. En 1587, habiendo logrado el regreso a Toledo de las reliquias de un santo, “le tomó sobre sus hombros, y haciendo señal a los grandes de Castilla que allí estaban para que le ayudasen”, fue portándolas con parsimonia por las calles repletas de espectadores. La anécdota es representativa: Felipe II fue sobre todo un hombre abrumado públicamente por el peso de una responsabilidad sagrada y sin parangón.

Parker nos hizo un acertado regalo cuando, rompiendo la imagen siniestra heredada de la historiografía protestante, presentó la cara humana del rey en aquella deliciosa biografía que publicó en 1984. Hoy ha matizado ligeramente aquella imagen: la humanización de entonces quizá abrió el camino hacia la “Leyenda Rosa”, y urgía volver a poner las cosas en su sitio. El maestro nos ha querido recordar que el entusiasta apoyo de Felipe a la persecución de la herejía constituye el reflejo más famoso (o infame) de una convicción que quemó cientos de protestantes en Inglaterra (1556-1558) y los Países Bajos (1556-1566). Él mismo presidió cuatro autos de fe: aunque el más conocido sea el de Valladolid (1559), los hubo también en Lisboa, Barcelona y Toledo. No es para nadie una novedad el compromiso del rey de que “antes de sufrir la menor quiebra del mundo en lo de la religión, y del servicio de Dios, perderé todos mis estados y cien vidas si las tuviese”. Nunca debimos olvidar que tal intransigencia, aunque no le hizo perder la vida, sí que costó la de millares de otros.

sábado, 4 de febrero de 2012

ESPANYA 1788-1875. EL LLARG CAMÍ CAP A L'ESTAT LIBERAL

Temari que segueixo a 2n de Batxillerat.

Característiques de l’Espanya borbònica

- És un estat absolutista, centralitsta i militaritzat

- Política econòmica mercantilista: la pressumpta liberalització de 1778

- Colonialment Conseqüents: francofilia i anglofòbia en els Pactes de Família

- Una il•lustració dèbil i poc agosarada, incapaç d’impulsar reformes

• Contra censura i inquisició, busca la contradictòria protecció del caprici reial

• La força dels privilegiats. Exemple: el projecte d’Única Contribución

• El pes de la tradició. Exemple: el motí d’Esquilacce

La crisi de l’Antic Règim (1788-1808)

* La política davant 1789: “pànic de Floridablanca” i rebomboris del pa

* Davant 1791, Aranda es planteja el dil•lema de la política exterior

* Davant 1793, la Guerra Gran i la “tercera via” (Godoy)

* Conseqüències de la nova amistat amb França (conxorxes, Trafalgar, Fontainebleau)

La guerra del francès (1808-1813)

* Els esdeveniments de 1808: Aranjuez, Baiona, Madrid

* Característiques:

•És una guerra civil, com demostren els afrancesats,

•És una guerra irregular, com demostra la guerrilla

•Té un component identitari: dóna forma a la consciència nacional

•Té un component revolucionari: Juntas, convocatòria a Corts i tasca de Cadis

-La constitució de 1812

-Els decrets de deconstrucció de l’Antic Règim

Ferran VII (1813-1833)

El sexenni absolutista: de Valençay als Manifest dels Perses, una invitació al cop d'estat

El trienni liberal. Els problemes: Divisió liberal, partides apostòliques, i sabotatge reial (discurs de “la coletilla” i injerència de la Santa Aliança)

La Dècada Ominosa. Els problemes:

• Oposició reaccionària (els malcontents) davant l’obertura econòmica

• L’oposició liberal (Torrijos, Goya, Riego, Mariana Pineda...)

• La independència americana (i repatriació de capitals: el cas Bonaplata)

• La qüestió successòria: la Pragmàtica Sanció

Isabel II (1833-1868)

Els problemes polítics de la Regència de Maria Cristina de Borbó (1833-1839)

• Les diferències entre els carlins i els isabelins

• De l’Estatut Reial a la Constitució de 1837

• Davant els carlins, la desamortitizació de Mendizábal: objectius i resultats.

Espartero com a primer “espadón” (1840-1843)

• Les característiques dels “pronunciamientos”

• Debilitat de la industrialització i urgència del proteccionisme

• La Jamància i el final del Trienni Esparterista

La Dècada Moderada (1844-1854)

•La constitució de 1845: diferències entre progressistes i moderats

•Les idees: sobirania compartida, poder de la capacitat i dictadura necessària

•La Guàrdia Civil, alternativa a la Milícia Nacional

•L’oposició: matiners, carlins i vaguistes

•El Concordat amb el Vaticà: Significat, objectius i resultat

El Bienni Progressista (1854-1856)

•La Vicalvarada i el Manifiesto de Manzanares

•La desamortització de Madoz

•La llei de ferrocarrils: els problemes del creixement ferroviari

•La vaga de 1855: muralles, selfactines i còlera

O’Donnell com a “tercera via”: la Unión Liberal (1858-1863)

•La resposta burgesa a 1855: teories sobre el desenvolupament de les colònies

•La resposta utòpica a 1855: les propostes de Cerdà per urbanitzar Barcelona

•La política colonial del govern unionista

La crisis del moderantisme arrossega la reina (1863-1868)

• El rasgo, segons Castelar, i “Los Borbones en pelota”, segons Bécquer

• L'exclussió dels progressistes, Caserna de Sant Gil i Nit de Sant Daniel

• Corte de los milagros, hambre del algodón, y Pacto de Ostende

El sexenni democràtic (1869-1875)

El govern provisinal i la constitució de 1869

L’oposició a la monarquia democràtica

Els problemes de La I República i el gir corporativista de l'exèrcit

sábado, 21 de enero de 2012

SAN QUINTÍN (JUAN CARLOS LOSADA, 2005)

Un rubio adolescente engalanado en la cubierta de una nave de guerra, un mar crispado, la costa africana al fondo. El trágico bautismo de fuego de este joven aristócrata durante el fracaso de Carlos V en el asalto de Argel ocupa las primeras páginas de “San Quintín”, lo que nos advierte que la vida del conde Lamoral de Egmont será usada por Juan Carlos Losada como hilo conductor en el retrato de una época. Y sin embargo, él no es el único protagonista de sus páginas: aparece un duque de Alba tan eficiente como siniestro, Felipe II quemando sin abrirlo el horóscopo que para él ha escrito Nostradamus, un arcabucero llamado Juan de Herrera que acabará dirigiendo la construcción de El Escorial, o Catalina de Médicis, con la que llegaron a Francia el tenedor y la belladona.

No estamos ante una novela, pero hay amenidad en los retratos de estos eminentes cortesanos. Y precisamente entre la corte y el campo de batalla el autor nos muestra a Egmont ejercer de vasallo modélico; el conde se había encargado de negociar las capitulaciones matrimoniales del príncipe Felipe con su tía, María Tudor, la reina que pretendió restablecer en Inglaterra la autoridad de la Roma católica con tanto empeño que se ganó el apodo de Bloody Mary. La misión en Londres sólo fue uno de tantos episodios en los que el protagonista ostentó la total confianza de la dinastía. Por eso asistió emocionado a la abdicación de un abatido Carlos V en Bruselas. El noble flamenco que tanto admiraba al incansable emperador aparece en el libro de Juan Carlos Losada como un nostálgico de una concepción de la guerra en la que el valor había sido el factor fundamental. Pero ya no era así: había acabado el tiempo de la caballería y llegaba el de las armas de fuego y las fortalezas inexpugnables. Egmont aborrece las nuevas técnicas artilleras, con las que un villano arcabucero puede acabar con un arrogante caballero a distancia, sin correr riesgos.

Es precisamente en la descripción de la batalla y el previo sitio de San Quintín donde el experto conocimiento de las técnicas bélicas que caracteriza al autor hace ganar cuerpo y emoción al relato. Se sirve de recursos literarios, pero no olvida el rigor: sin abandonar el registro divulgativo, cita fuentes como las memorias del prestigioso Ambroise Paré, un estremecedor testimonio de la semana que pasó atendiendo a los heridos de San Quintín, amputando miembros gangrenados. Paré nos describe el campo de batalla al que acudió cubriendo su cara con un pañuelo mientras vagaba por aquel manto de insepultos cadáveres corruptos, envueltos en un zumbido constante de nubes de moscas.

En aquel campo sembrado de muerte en San Quintín, y en la consecuente paz de Cateau-Cambressis (1559), se consolidó la hegemonía incuestionable de la monarquía hispánica en Europa. En la victoria, la caballería de Egmont cumplió con un papel decisivo. Sin embargo, aquel noble vasallo y fiel servidor recibió en 1557 el agradecimiento del mismo rey que, apenas once años más tarde, permitía su ejecución pública ¿Cómo llega uno de los primeros y más prestigiosos servidores de la monarquía a ofrecer mansamente su cuello al verdugo del rey? Juan Carlos Losada logra mostrarnos esa caída en desgracia sin rebajar la tensión de un lector que ya sabe que finalmente la cabeza del conde rodará sobre el patíbulo. Es cierto que una atmósfera de opresiva intransigencia sumió al continente en las guerras de religión a mediados del siglo XVI. El papa Paulo IV, cuyo fanático celo conciliarista permite olvidar a los corruptos papas del Renacimiento, -siempre rodeados de pintores geniales, apuestos sobrinos y generosos guardias suizos-, simboliza ese cambio generacional. Realmente, no hay color!

Pero hay que recordarle al autor, ya que en su relato subyace una idealizada diferencia entre el Emperador Carlos y su sucesor, que hay obras de referencia sobre la transición entre los dos reinados que, de haberse tenido en cuenta, añadirían al texto suculentas anécdotas sobre rivalidades por la reputación en el seno de la familia imperial y sobre las recomendaciones de firmeza (y hoguera) que desde Yuste el anciano emperador hizo llegar a su hijo.

lunes, 16 de enero de 2012

EBOLI. SECRETOS DE LA VIDA DE ANA DE MENDOZA (2006)

El parche que cubría el ojo derecho de Ana de Mendoza escondía mucho más que la ambición de quien –como Grande de España- podía llamar “primo” a Felipe II. Seducido por su atractivo y su triste destino, Nacho Ares abandona su ámbito habitual de estudio, la Historia Antigua. Con rigor, confiesa nuestras lagunas sobre doña Ana, y -consciente de que hay poca producción seria sobre el tema-, se sirve de los historiadores locales de Pastrana, la villa ducal desde cuya corte renacentista los Mendoza gobernaban noventa mil vasallos de ochocientos pueblos distintos. Acude también a los legajos del Consejo de Estado que pueden alumbrar qué oscuros intereses aunaron a la princesa con Antonio Pérez, secretario de Felipe II. ¡Cuantos ríos de tinta ha desbordado el asesinato de Escobedo, el secretario del gobernador de Flandes y hermanastro del rey, don Juan de Austria, una noche de 1578! No sabemos qué tuvo que ver la de Éboli, pero su estrecha amistad con Antonio Pérez la involucró de tal modo que el rey –que los había detenido a los dos- la mantuvo a buen recaudo el resto de sus días. Mientras, Antonio Pérez sufriría tormento, un largo proceso, escaparía a Aragón y se acogería a sus fueros. El choque entre constituciones aragonesas y venganza regia acabaría en tragedia, pero el autor no se distrae en la complicada trama política y prefiere acompañar a la princesa de Éboli durante su largo encierro, mientras Antonio Pérez sataniza al rey Felipe en la obra paradigmática de la Leyenda Negra, a sueldo de monarcas rivales. A la afortunada descripción del plomizo ambiente de la reclusión apenas le falta profundizar en la causa de tanto ensañamiento: ¿quizá la implicación de la de Éboli en la política portuguesa, justo cuando el rey ponía sus ojos en aquella corona vacante? Parece que la princesa seguirá guardando secretos detrás de su parche.

miércoles, 11 de enero de 2012

LAS OLVIDADAS, SEGÚN ÁNGELES CASO (2005)

Entre Safo de Lesbos y las mujeres que pintan junto a los impresionistas parece haber un ensordecedor silencio de voces femeninas que ha pesado como una losa sobre las artistas y escritoras en busca de referentes históricos. Sin embargo, la presencia femenina en el mundo de la creación no fue tan escasa como nos han hecho creer: Ángeles Caso llama nuestra atención en este libro sobre las mujeres que trabajaron intensamente en los scriptoria de los monasterios medievales, en los talleres de pintura del Renacimiento o en las cortes de los príncipes del Barroco.

Prestar atención a las mujeres singulares no la hace olvidar a las demás. Por eso jalona su discurso con eficaces retratos de los contextos en los que vivieron aquellas mujeres cultas: el proceso de enclausuramiento de las órdenes femeninas, la exclusión de la mujer de la medicina, o la instrucción de las nobles y su uso como mercancía matrimonial. Aunque el libro nos permite entrar en los salones de las damas ilustradas, atiende también a esclavas o prostitutas, y no olvida presentarnos a las beguinas, a la primera autora en lengua catalana, a las trobairitz que en lengua de oc nos dejaron refinadas muestras de amor cortés, o a las autoras en lengua árabe de al-Andalus.

La mujer va adquiriendo presencia historiográfica, pero hasta hace bien poco el discurso histórico apenas atendía voces que no procedieran de los varones blancos europeos bien situados. El ejemplo de Cristina de Pisan es muy representativo; en 1405 escribió Le Livre de la Cité des Dames, un tratado alegórico que reivindicaba el valor moral, intelectual, incluso político y guerrero, de las mujeres a lo largo de la historia. Aquel universo de autoestima y dignidad femenina tuvo mucho éxito hasta el siglo XVIII en el desarrollo de la “querella de las damas”, un intenso debate sobre las cualidades intelectuales y morales de las mujeres que implicó a numerosos ensayistas durante más de trescientos años. Pues bien: Gustave Lanson, en un prestigioso estudio sobre la historia de literatura francesa publicado en 1894, calificaba a Cristine de Pisan como “una de las más auténticas marisabidillas (¡!) de cuantas han existido en nuestra literatura”.

Muchas creadoras fueron empujadas, apenas desaparecieron, al limbo del silencio y la inexistencia. En el barrio de La Latina de Madrid conocen bien a Beatriz Galindo, que enseñó a Isabel la Católica el idioma culto del tiempo de los humanistas; pero en general la mayor parte de las mujeres consagradas a la cultura ha caído en el olvido. La mayoría desconocíamos que la que podríamos considerar la primera pintora hispana conocida firmó un códice de los Comentarios al Apocalipsis del Beato de Liébana, y muchos aún se sorprenden cuando –en su visita a nuestra principal pinacoteca- descubren que el retrato más conocido de Felipe II es obra de Sofonisba Anguissola. Y es que recientemente los grandes museos han tenido que cambiar muchos rótulos de las obras exhibidas. ¡Quién sabe si la guerra de autorías todavía puede darnos alguna sorpresa y nos descubrirá si algunos de los retratos de la familia real que hoy adjudicamos a Sánchez Coello pertenecen a esta muchacha italiana, dama de honor de Isabel de Valois!

Así, de sorpresa en sorpresa, el ensayo de Angeles Caso se lee con amenidad. Apenas se echa de menos un resumen de la recuperación historiográfica, del proceso de reivindicación de estas autoras, que dejara constancia de qué tipo de dificultades tienen que salvar los investigadores que las trabajan.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)