Un espacio para el encuentro con historiadores y apasionados por la Historia. Con los que se emocionan con la polémica historiográfica, con la divulgación o la investigación. Y creen en la Historia como instrumento de compromiso social. Porque somos algo más que ratones de biblioteca o aprendices de erudito. Porque nuestro objeto de estudio son personas.

Ferran Sánchez: Història. Divulgació. Docència.

"Sólo unos pocos prefieren la libertad; la mayoría de los hombres no busca más que buenos amos" (Salustio)

viernes, 6 de abril de 2012

GOYA EN EL CINE. Y CAYETANA DE ALBA...

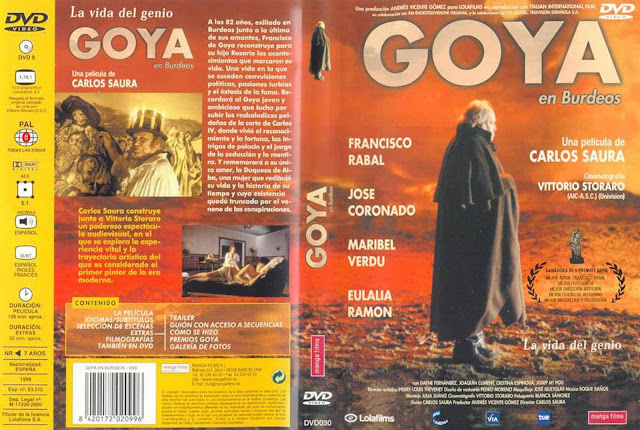

Las tres últimas aproximaciones cinematográficas a Goya han sido comentadas por Mercedes Águeda Villar (“Goya en el relato cinematográfico”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 23, 2001) y Eva Otero Vázquez, de la Universidad de Santiago de Compostela (“Francisco de Goya en el cine”). De su lectura se puede deducir que podemos clasificarlas atendiendo al criterio que utilizan al tratar la figura del pintor. Por un lado, en 1999 se estrenaba “Goya en Burdeos”, una reflexión sobre la personalidad y el arte del pintor que Antonio Saura dedicó a su propio hermano, recientemente fallecido y admirador de Goya. Según Eva Otero, la película se inspira en el libro de Jacques Fauque y Ramón Villanueva Echevarría “Goya y Burdeos: 1824-1828”, consultado por el cineasta en Costa Rica mientras rodaba “El Dorado”.

Mercedes Águeda fijaba más su atención en el otro tipo de películas; aquellas en las que Goya es un personaje más de una trama que –aparentemente- le es ajena. La que conocemos como “el Goya de Bigas Luna” (estrenada también en 1999) se basa en la novela “Volavérunt” que Antonio Larreta (Premio Planeta 1980) dedicó a la muerte de la de Alba en manos de la reina (1802), y “el Goya de Milos Forman” (“Los fantasmas de Goya”, 2006) hace de don Francisco un personaje secundario en una trama que prioriza la historia del dominico Lorenzo Calamares. Aunque ambas películas convierten al aragonés en el personaje de una trama, se diferencian por el tratamiento que otorgan al contexto histórico: mientras “Los fantasmas” recrea con acierto los ajetreados comienzos del XIX español, “Volavérunt” apenas recrea en la corte de 1797 una sucesión de intrigas, envidias y romances furtivos, por lo que Mercedes Águeda afirma que, en Volavérunt, “sólo los decorados y los vestuarios nos recuerdan que es una película histórica y no un thriller pasional”. El rigor histórico, por tanto cuenta menos: por eso la catedrática de la compluetense critica la ambientación del despacho de Godoy, por ejemplo, “con las majas tras la mesa el despacho”, algo que le resulta poco verosímil, porque –“aunque la idea del dispositivo mecánico con poleas es creíble”, los han reproducido dentro “de este artilugio con los marcos, no de (la misma) época, que los cuadros tienen en el Prado actual”.

Una relación misteriosa

Volavérunt se sirve del flash back para narrar las respectivas visiones de Goya, Godoy y Pepita Tudó sobre la noche en que falleció la duquesa de Alba. “Goya en Burdeos” comparte con Volavérunt ese recurso, pero Saura lo utiliza como continuo viaje en la memoria desde Burdeos hasta sucesivos momentos de su pasado lejano. Esa cobertura cronológica, más amplia, obligó a buscar dos actores que encarnaran al pintor: el joven trepa tiene la cara de José Coronado, y al Goya maduro, de vuelta de todo, encerrado en su mundo por nostalgia de España y por su sordera –que Saura escenifica permanentemente con vocalizaciones excesivas y tonos de voz elevados- lo interpretó Francisco Rabal (por tercera vez en su carrera profesional). En la película de Bigas Luna fue suficiente un solo actor –Jorge Perugorría-, y la sordera apenas cuenta: el director se limita a potenciar la mirada del pintor, convertido en testigo mudo de la pérdida de la belleza de Cayetana hasta lograr tal intimidad que se verá envuelto en la sospechosa muerte de la aristócrata.

Ese encuentro sexual, motivado por el desplante de Godoy, de quien la duquesa parece enamorada, constituye el tercer vértice de una relación que es más afectiva que amorosa. El pintor nos deja intuir su devoción por la bella aristócrata, pero la familiaridad que se profesan apenas se manifiesta cuando ella lo llama Pancho –diminutivo de Francisco, que el pintor nunca empleó- y en algunas miradas. La Cayetana de Volavérunt aparenta despreocupada y alegre, de cara a la galería, pero permanentemente entristecida por la soledad y la pérdida de la juventud, de puertas adentro. En Volavérunt, la única referencia a la vinculación de Cayetana con lo popular es la presencia de cantantes, toreros y pintores en su último banquete. En cambio, Carlos Saura retrata una Cayetana más castiza vistiendo a Maribel Verdú como en los retratos de Goya, haciéndola acudir a las fiestas a orillas del Manzanares, donde -como se ve en el vídeo enlazado- llama la atención de un joven Francisco distinguiéndose del refinamiento de los miriñaques francófilos que imperan en el salón de los Osuna.

Otra cosa es si ese encuentro se produjo en realidad. Carmen Güell había defendido (“La duquesa de Alba”, 2002) la relación entre el pintor y Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, XIIIª duquesa de Alba. Pero el trabajo de Manuela Mena y Gudrun Mole-Maurer “La duquesa de Alba, musa de Goya” (2006), lo desmintió. En una reseña sobre este libro que Elena Vozmediano publicó en ABC el 15 de marzo de 2007, se decía que el libro de Manuela MENA “surge de la confrontación en 2004 de los dos grandes retratos de la duquesa de Alba”, la "Duquesa de Negro" hoy en la Hispanic Society of America, con "La duquesa de Blanco", propiedad de la Casa de Alba, que la exposición “El retrato español” hizo posible. Constataba también que las autoras reconocían que la escasa documentación no permitía aportar datos significativos sobre la hipotética relación entre el pintor y la duquesa. Quizá por eso, sus argumentos tampoco parecían concluyentes y apenas sustituían el arquetipo de “amor impulsado por el genio que rompe las barreras sociales” por el de “noble que favorece al artista elevándolo”, un tópico que Vozmediano remontaba hasta el derecho exclusivo del pintor Apeles de representar a Alejandro. Ese “a mi sólo me pinta el mejor” sería el significado del “Sólo Goya” escrito sobre la arena en el retrato de la duquesa de negro, según Manuela Mena. Aunque en su crítica Elena Vozmediano reconocía que la tesis no era imposible, añadía que “no parece que ni la libertad creadora ni la personalidad de Goya se pudieran ajustar al papel de criado que Mena le adjudica en la corte de los Alba”, papel por el que la duquesa habría recordado al hijo del pintor, Javier Goya, en su testamento.

Vozmediano cuestiona también la interpretación de la firma del pintor, en el suelo y junto al perro, en la duquesa con vestido blanco, como expresión de fidelidad y lealtad. A su entender, esa “lealtad” debería justificarse, lo cual no sería fácil: no hay signos de servilismo en la obra de Goya, no sabemos hasta qué punto jugó en las luchas políticas. Vozmediano criticaba también el retrato de una duquesa afectada de una “tristeza incurable”, a pesar de que se le atribuían un temperamento poco convencional, y amores con Godoy o el torero Pedro Romero. ¿Qué argumentos nos permiten intuir que hubiera relación? Esa fama de viuda alegre, su parecido con la “Maja desnuda”, la inscripción “Sólo Goya” señalada por la “duquesa de negro”, los anillos con los apellidos Goya y Alba o el capricho “Volavérunt”, que se interpreta como reacción del Goya rechazado, y una carta de Goya a su amigo Martín Zapater, en la que explica que maquilla a la duquesa, lo que sugiere cierta intimidad, una intensa cercanía, la que las películas nos presentan.

Todos esos indicios no nos proporcionan ninguna prueba concluyente del romance, respondería Manuela Mena. De todos modos, tampoco los que ella aporta nos demuestran lo contrario: advierte la desigualdad de clase y educación entre ambos, una gran diferencia de edad (ella era 18 años menor), y el hecho de que no se conservan cartas cruzadas entre ellos. Al aprecio que la duquesa le demostró incluyendo al hijo de Goya, Javier, entre sus herederos, Manuela Mena responde que hizo lo mismo con otros criados y sirvientes, con el bibliotecario, o el médico; y añade que también Meléndez Valdés o Manuel José Quintana dedicaron encendidos poemas de amor a la duquesa como mecenas. Por si fuera poco, aporta una carta hallada en el Archivo General del Palacio y en el Archivo Histórico de Protocolos, que Carlos Pignatelli, hermanastro de la duquesa y primo del duque de Alba, envía desde Sanlúcar de Barrameda al duque de Granada. En la posdata, la duquesa de Alba escribe de puño y letra un pequeño texto, en el que desvela su gran amor por su marido y la desolación en la que quedó sumida tras su muerte. Dice textualmente así: «Q.do Primo y amigo el dolor que despedaza mi corazon no me permite el escribir pero si espero que en mi reuniras la confiansa y amista que tenias con mi nunca bien ponderado Pepe. Compadeceme y manda cuanto quieras a la mas desgraciada de cuantas an nacido». Las especulaciones que la tildaban de viuda alegre, dice Mena a la vista de ese fragmento, carecen de credibilidad. A mi más bien me parece que el debate sigue abierto, y que hay todavía mucha investigación por delante.

domingo, 1 de abril de 2012

MADRIZ NOS MATA... PERO, ¿DESDE CUANDO?

El mes pasado, los ministros de Transporte de la UE calificaron como proyecto prioritario el corredor mediterráneo, y la ministra española de Fomento fue la única que se opuso al compromiso argumentando que debía incluir también el corredor central. La actitud acérrimamente centralista del gobierno no es sólo reaccionaria, sino la lógica continuidad de un proyecto de estado que tradicionalmente definimos como francófilo. Esa calificación podría resultar confusa en tanto podría hacernos pensar en cierto jacobinismo radical, cuando en realidad las raíces históricas de la inspiración centralista francesa son anteriores. Ya en 1755 se imprimieron en Madrid las “Memorias literarias de París”, donde el secretario de la embajada española en París entre 1747 y 1750, Ignacio de Luzán, glosaba sus impresiones sobre una ciudad a la que veía como “el centro de las ciencias y las artes, de las bellas artes, de la erudición, de la delicadeza y el buen gusto”. Una vez más, por mucho que se quiera ver en la inspiración parisina una inusitadamente prematura muestra de ilustración, la lógica territorial que nuestros ilustres francófilos copiaron, más que por racionalizar y proyectar ninguna Luz, se importaba por controlar.

¿Controlar qué? Germà Bel empieza su exitoso ensayo “España, capital París” recogiendo los tres motivos con los que José Luis García Delgado, catedrático de economía aplicada de la Universidad Complutense, explica en “Madrid, capital económica” (Arbor, 2001) la importancia que alcanza la economía de Madrid: “la situación geográfica que ocupa en el centro geométrico del territorio peninsular, (…) la capitalidad político-administrativa (…) de la burocracia pública con competencias sobre todo el territorio nacional (…) y el sistema radial de transportes y comunicaciones interiores, al que responden básicamente los trazados postal, ferroviario y de carreteras (y de tráfico aéreo regular más tarde)”. Queda claro que la cuestión, pues, no es moco de pavo: los expertos coinciden en señalar que el sistema de comunicaciones influye notablemente en la prosperidad de la capital y Germà Bel les otorga un papel tan fundamental en la vertebración de determinado concepto de España como el que tuvieron la división provincial (1833), la creación de las diputaciones tres años más tarde, la publicación del Código Mercantil publicado bajo Fernando VII, la unificación del código penal bajo Isabel II, la ley de enjuiciamiento civil y criminal publicada durante el Sexenio, y el Código Civil de la Restauración.

Al rastrear los orígenes de ese sistema, Bel encuentra inspiración francesa, sí. Pero nada jacobina, y en cambio muy absolutista. Así es como compara el sistema de caminos introducido por los Borbones con la red anterior que, bajo los Austrias, se basaba todavía en la red de calzadas romanas. Era, dice, “una red de conexiones en malla, formando una red descentralizada menos densa en el noroeste”, tal y como se desprende en el “Repertorio de caminos” (Juan Villuga, Medina del Campo, 1546). Las proyecciones cartográficas reproducidas en el libro permiten comprobar que, efectivamente, se trataba de un buen puñado de itinerarios de este a oeste que discurrían por los valles de los grandes ríos, cruzados por muchos otros de norte a sur.

Pero llegaron los Borbones, como diría Ignacio de Luzán “cargados de buen gusto”, y publicaron el 23 de abril de 1720 el “Reglamento General para la Dirección y Gobierno de los Oficios de Correo Mayor y Postas de España”. El documento en cuestión establece, entre otra cuestiones, la relación de las carreras de postas con indicación del origen y destino de cada carrera, configurando una red radial centralizada en Madrid para ir a Bayona (por Irún y Pamplona), Barcelona (y la frontera francesa), Valencia, Murcia (y Cartagena), Cádiz (por Sevilla), Badajoz y Galicia (por Medina del Campo, con un ramal a Salamanca). Esas “carreras reales” (hoy de la A-1 a la A-6) articularon radialmente el territorio para facilitar al gobierno de la monarquía la transmisión de instrucciones y el flujo de información desde la periferia. En definitiva, una lógica estrictamente política, ajena a la lógica económica, que sigue siendo el paradigma que mueve la administración española: el control es preferible a la prosperidad.

Las funestas consecuencias de ese centralismo van más allá. César Molinas ha publicado recientemente un artículo en El País que las busca en el mismo origen de la capitalidad. Comienza recordando que, desde antiguo, los enclaves humanos se fijaban junto al mar o ríos navegables porque “en ausencia de autopistas, ferrocarriles y aeropuertos, el agua ofrecía el medio de transporte más rápido, barato y seguro”. Y que ese flujo permitía también la circulación de ideas e innovaciones. Una mirada rápida al entorno europeo permite constatar que Madrid es la excepción en la larga lista de capitales con acceso al transporte marítimo o fluvial. Pero a esos centenares de kilómetros que alejan la capital del agua navegable más cercana hay que añadir otra peculiaridad que también contribuye a hacerla única: la altura. Y es que Madrid, tras Andorra la Vella, es la capital más alta de Europa.

El debate sobre por qué Felipe II apostó por Madrid –mal comunicado, elevado- y descartó Barcelona, Sevilla o Lisboa viene de muy lejos. Alfredo Alvar Ezquerra escribió en 1985 (“Felipe II, la corte y Madrid en 1561", CSIC) que hubiera sido inconcebible establecer la corte fuera de Castilla, “en el extranjero”. En la monografía que Fernández Álvarez dedicó al rey se presenta como teoría la posición central y la consecuente seguridad defensiva. Es una interpretación que no explicaría que se prefiriera Madrid a Toledo, que también ocupa una posición central, era mayor en 1561 y tenía ya tradición cortesana. De hecho, del argumento geográfico sólo tenemos constancia documental durante la polémica por la sede de la corte desatada entre 1601 y 1605, cuando los tentáculos especulativos de Lerma consiguen establecer temporalmente la corte en Valladolid. No tenemos claro si privilegios territoriales, pretensiones nobiliarias o poderío eclesiástico eclipsaron respectivamente las posibilidades de Barcelona, Sevilla o Toledo; pero no hay duda ninguna de que la conversión de la villa en corte fue un hecho trascendental de la Historia de España: “la aberración geográfica de Madrid es una de las causas determinantes de la anomalía histórica de España, es decir, de su no incorporación a la modernidad”. Porque, según el articulista, ese centro inaccesible de un rincón de Europa, tan aislado de flujos económicos como de las ideas, lleno de aduladores cortesanos, desprovisto de ambición comerciante, se convirtió en “el bastión de la resistencia a la reforma protestante primero y a toda forma de progreso después, como ilustra la anécdota, por otra parte deliciosa, de que la lista de los 400 suscriptores españoles que tuvo la enciclopedia francesa estuviese encabezada por los principales ejecutivos del Santo Oficio”.

Según esa teoría, Madrid se convirtió así en la sede de un “capitalismo castizo”, basado en la captura de rentas y en la proximidad al poder, que –a través de los oscuros negocios de Fernando Muñoz o del Marqués de Salamanca- llega hasta quienes “hoy en día se sientan en el palco del Santiago Bernabeu”. Al decir eso, llama la atención sobre una manera de prosperar por el favor político, y nos recomienda la lectura de “El declive de los dioses”, de Mariano Guindal, “una crónica fascinante de los últimos 40 años de capitalismo castizo”, que retrata a empresarios, políticos, sindicalistas, obispos, estafadores, en definitiva ese retablo esperpéntico que clama contra la “ruptura de España” cada vez que la descentralización les priva de una parte de sus comisiones, privilegios y prebendas.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)