Preparando

el artículo sobre Napoleón que me encargaron con motivo del bicentenario de

Waterloo descubrí este libro, y tuve que volver a él para reflexionar sobre el

significado de aquella batalla en una clase de la ESHAB. Quizá se me pueda

diagnosticar síndrome de Estocolmo, pero ha acabado pareciéndome un libro

importante. Su autor intenta seguir la profunda transformación que vivió la

guerra en el tránsito de la época moderna a la contemporánea. Y es que, por

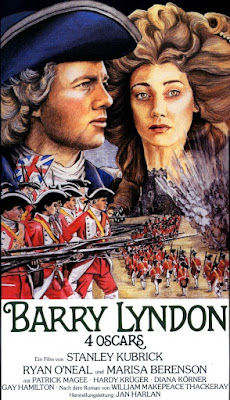

poner un ejemplo, de aquella famosa escena dieciochesca que Kubrick compuso en Barry Lyndon (1975) no queda

nada en los campos de batalla de Waterloo.

Aquellas “guerras

de gabinete” durante las que los nobles del Antiguo Régimen acudían, con la cara

empolvada y engalanados, al campo de

batalla, a dirigir las operaciones de acuerdo con un código del honor (cortesía y galantería incluidas) para conseguir

la rendición del contrario, dejaron

paso –eclipsada la nobleza- a una nueva forma de combatir. Llegó entonces la “guerra

total” que consumía todos los recursos de la sociedad movilizada,

dirigida por generales desaliñados y de aspecto enfermizo que se

proponían destruir al enemigo y consagrar la gloria de la nación.

Abandonar el viejo código caballeresco de combate que había permitido en

Fontenoy (1745) que el general francés invitara a los ingleses a abrir fuego –“Ustedes

primero, por favor”- dejó atrás las guerras de proporciones y consecuencias limitadas (en sus contingentes, en la

implicación de la población civil) y dio lugar a una guerra de consecuencias

imprevistas, a menudo sofisticadamente catastróficas, que caracterizan

nuestra modernidad.

Valmy

simboliza en sí misma ese relevo: la consideramos la derrota de la aristocracia

prusiana ante el nuevo ejército nacional, basado en el reclutamiento

universal/cívico emprendido por los revolucionarios franceses en defensa de los

valores democráticos. Cuando Prusia, aquel “ejército

que tenía un estado” (Mirabeau dixit),

cayó allí, malherida, a los pies de la “nación en armas”, no sólo se inauguraba

un largo periodo de guerras entre la revolución y los príncipes. Durante

aquella especie de apocalipsis que no acabaría hasta 1815 se movilizaron

ejércitos gigantescos (medio millón de combatientes participaron en la batalla

de Leipzig) y Europa se empapó con la sangre de una generación entera: el

millón de víctimas francesas de las guerras napoleónicas, cinco millones si

sumamos al resto de beligerantes, nos anuncian los trágicos balances de 1918 y

1945.

La tesis

de que la “Guerra Total” llegó con las guerras de la revolución levantó muchas

críticas entre los especialistas en la historia de la guerra, que

tradicionalmente venían reservando el concepto a los grandes conflictos

mundiales del s. XX y tratándolo como un fenómeno principalmente tecnológico

que relaciona milicia e industrialización, y que, al borrar la frontera entre

combatientes y no combatientes –como demuestra su máximo exponente, las armas

de destrucción masiva-, convierte a estos últimos en objetivo bélico.

David A. Bell no sólo retrotrae el concepto hasta las guerras napoleónicas, sino que incluye

en la definición de “guerra total” un nuevo elemento: la política. En su opinión, una buena definición del

fenómeno no solamente debería referirse al alcance e intensidad de los

combates, sino también debería describir una dinámica política que induce

inexorablemente a sus participantes al compromiso total y al abandono de

cualquier restricción. Ya Clausewitz se dio cuenta de que “no es un rey quien libra la guerra contra otro rey, ni un ejército

contra otro ejército, sino un pueblo contra otro pueblo”. No sólo insinúa

el compromiso de todos los recursos de la nación en la lucha, también se intuye

cierto pesimismo en torno a las consecuencias imprevisibles que implica esa

movilización extrema. El escándalo de Clausevitz es lógico: esos pueblos

enfrentados a muerte por una victoria total, convencidos de que sus adversarios

están empeñados en exterminarles, les deconstruirán –al compás de una

propaganda grosera- hasta descartar a sus soldados como seres humanos y a sus

retaguardias como espectadores respetables. Ahí está el corazón del monstruo,

el motivo ideológico que explica la brutalidad de la guerra contemporánea. Un

monstruo que sigue vivo hoy: por eso el diplomático británico Robert Cooper

podía justificar Iraq diciendo en 2002 que “en

nuestro país seguimos la ley, pero cuando combatimos en la selva necesitamos

adoptar las leyes de la selva”, tal y como Napoleón reflexionaba, en el

mismo sentido, diciendo que “nos ha

costado volver (…) a los principios que caracterizaron la barbarie (…) pero nos

vimos obligados a desplegar contra el enemigo común las armas que utilizaba

contra nosotros”. Hay doscientos años de diferencia entre ambos textos, y

sin embargo ambos pretenden justificar la brutalidad como una necesidad

imperiosa en virtud de la urgencia política de la victoria de la civilización

frente a la barbarie.

Puede que

esa concepción de la guerra como brutalidad necesaria nos pueda parecer

enfermiza. ¡Pero es la nuestra! Como hijos de la ilustración, renunciamos a la

guerra de forma idealista; sin embargo, envolvemos la Segunda Guerra Mundial de

una aureola mítica/mística que la convierte en una cruzada excepcional, pero

necesaria, por un objetivo noble. Hacemos lo mismo con la actual “guerra contra

el terrorismo” e incluso con algunas de las intervenciones neocoloniales que la

precedieron.

Son pruebas,

dice Bell, de que la “guerra total” es inherente a la modernidad, nace con

ella, y que su concepción política es un ingrediente tan importante al menos

como la tecnología. Tradicionalmente habíamos explicado la brutalidad de las

guerras revolucionarias y napoleónicas apelando al hecho de que enfrentaban a

dos sistemas de creencias radicalmente incompatibles, que –al demonizarse mutuamente-

exigían la destrucción del contrario. Añadíamos que, cuando la “leva en masa” convertía

al ciudadano en soldado, se forzaba un esfuerzo logístico que redoblaba

esfuerzos y multiplicaba las posibilidades de impacto sobre el terreno. Bell ignora esas explicaciones tradicionales

y rastrea en la política los orígenes de esa nueva percepción de la guerra:

para contrastar su tesis se sumerge en los turbulentos tiempos de la

Revolución.

¿Por qué?

Porque cree que en algún momento del proceso revolucionario la definición que

la ilustración –presunta comadrona de la modernidad- otorgaba a la guerra como

un fenómeno bárbaro y aberrante que debería desaparecer del mundo civilizado se

desvaneció. Y desde ese momento se definió como una lucha apocalíptica que

debía librarse hasta la completa destrucción del enemigo, con efectos

purificadores/redentores para sus participantes. Así es como se consagra a la

lectura de los discursos en la Asamblea Nacional Constituyente, a la búsqueda

del momento en que el pacifismo ilustrado fue sazonado por la fermentación

política hasta moldear en el imaginario colectivo una concepción de la guerra

que permitiría su intensificación catastrófica. En una próxima entrada, le seguimos.